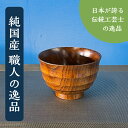

漆器・輪島塗:秋草文箔絵黒石州椀・尚古堂・山本哲《お椀・雑煮椀・汁椀・13.4cm・250ml》

110,000円税込

商品コード: yobi:10005651

漆器・お椀・時代椀大観・石州椀・雑煮椀 八分目で250mlほど入ります。 蓋無し:直径13.4 × 高さ6.6蓋有り:直径12.8 × 高さ10.5cm □あわせておすすめしたい器たち□ →石州椀・尚古堂 →和食器の愉しみ 工芸店ようび TOP 漆聖と呼ばれた松田権六氏が編集の一人として携わった「時代椀大観」の中から、石州好みと言われる「石州椀」を尚古堂さんに写していただきました。 「時代椀大観」は「糸目百花椀・尚古堂」でご説明させていただきました。ご一読くださいませ。 →「時代椀大観・時代椀の復原」 さらにこちらはその「黒面取石州型椀」に箔絵を施したものです。詳細は下記の店主の文章をご参照下さい。 身の後です。 秋草文箔絵黒石州椀 桃山時代から江戸初期にかけて大変によろこばれた高台寺蒔絵の雰囲気を、箔絵で表現してみました。 本体は石州椀と言われてきた形の椀で、由来ははっきりとはいたしません。この形の椀はお茶事に中心的な役割を果たす椀盛に大変効果を表します。「はっ」とする形の斬新さ、といって奇を衒っているのではなく、中に入っているものをゆったり包み、飲み口もよく、それは美しいものです。 高台寺蒔絵は桃山時代の代表的な蒔絵の一つで、研出蒔絵のように金粉を蒔いた後にもう一度漆をかけて磨き出す技法ではなく、漆で絵を画き金粉を蒔いてそのまま磨くことをしない蒔放しという技法で作られており、大胆かつ繊細なのびのびとした文様が多く描かれました。また、片身替という方法で一つの文様を二つの方法で蒔き変化をつけたり、梨地という大きさの違う金粉を蒔いたりと、さまざまな変化をつけながら魅力を出していったと考えられます。 桃山時代、蒔絵の需要が多かったために、この最も簡単で効果的な技術が生まれたのだとも言えます。京都高台寺の御霊屋の、秀吉をまつる厨子の扉の大きな薄など、それは動きのある大胆で美しい文様です。蒔放しだからこそ出来たものなのでしょう。 箔絵はやはり貼りました後は磨きをかけませんので、少し蒔放しの雰囲気も持っているのではと思います。お使いになるうちに少しこすれて来た頃に、美しさが増して参ります。 工芸店ようび 店主 真木 絵替蒔絵椀(えがわりまきえわん) 椀盛 (懐石傳書)・辻 嘉一著 婦人画報社 (1968/1/10) こちらは箔絵を施していない「黒面取石州型椀・尚古堂」です。

RANKING ランキング